글 : 한국지속경영연구원 원장 박종철

친한 외국인이 오징어게임에 나오는 “암행어사”의 뜻을 묻는다. 글쎄! 적절한 표현을 찾기 쉽지 않다.

'춘향가'에서는 암행어사 출두로 모든 상황이 반전되고, '오징어 게임'에서는 두발을 사용하게 됨으로써 상황이 완전히 바뀐다는 점에서 반전의 대명사인 “Joker”가 적절할 것 같다.

그렇다면 자본주의를 변모시키는 Joker라는 점에서 ESG를 “암행어사”라고 지칭할 수 있지 않을까?

“암행어사(暗行御史) 출두(出頭)야 출두야 암행어사 출두허옵신다.”

두 세 번 외는 소리 하날이 답숙 무너지고 땅이 툭 꺼지난듯 백일벽력(白日霹靂)에 진동허고…

- 춘향가 中 -

"게임이 시작되면 선 안의 수비자는 두 발로, 선 밖의 공격자는 깽깽이 발로 움직여야 한다.

하지만 공격자가 기회를 노려 오징어의 허리를 가로지르면 두 발로 자유롭게 다닐 수 있는 자격을 얻는다.

이유는 알 수 없지만 우리는 그걸 '암행어사'라고 불렀다."

- 웹드라마 오징어 게임 中 -

ESG 관련 업무를 하면서 ESG 생태계(eco-system) 현장에서 근무하는 국내∙외 다양한 이해관계자를 만난다.

조직의 ESG 업무 담당자, ESG 평가 및 인증 전문가, ESG 투자 및 심사 담당자들이다. 각자의 이해관계로 인하여 ESG 평가 점수와 실적에 대한 자랑을 하거나 근심을 털어놓는다. 이런 자랑과 근심은 ESG 경영에 긍정적인 영향을 주므로 이를 공유하며 중립적인 시각에서 ESG 경영 방향성을 제언해 본다.

해외 자산운용사의 경우 한국식 ESG 경영 사례에 대해 불만을 많이 토로한다.

많은 기업들이 대외적으로 ESG경영을 잘 한다고 홍보하지만 그들의 시각에서는 구체적인 이사회 결의사항을 보면 진정성을 의심하게 된다고 한다. 언론에 도배되는 ESG 경영 Best Practice와는 다르게 주요 의사결정에서 이사회가 아직도 ESG 기본원칙에 근거한 의사결정을 하고 있지 않다는 것이다. 그들은 여전히 그린워싱(green washing)에 대한 의심의 눈초리를 버리지 않고 있다.(참고1)

이제, 금융회사들은 주식, 채권, 대체투자, PE, VC 등 모든 분야에서 ESG를 반영하고 있다. ESG 관련 투자 및 심사 전문가들은 국내∙외 ESG 평가기관들의 다른 평가결과를 어떻게 활용하여야 하는지를 자주 문의하곤 한다. 실무적으로 투자 및 대출 편입 여부를 결정하여야 하는 그들의 고충을 이해할 만하다. ESG 평가결과가 전부 동일하다고 하면 개별적인 ESG 평가기관들이 존재할 이유가 없을 것이다. 그런 평가결과를 가지고 투자 및 심사기관에서 자체적으로 활용하는 프로세스를 마련하여야 할 것이다. 그러므로 대형금융회사를 중심으로 자체적인 ESG 심사 프로세스와 조직을 구축하고 있고 ESG 교육에 누구보다도 열성적이다. 궁극적으로 평가기준은 글로벌 거대 투자자들이 애용하는 TCFD(기후관련 재무정보 공개 태스크포스)와 SASB(지속가능성 회계기준위원회)의 평가기준을 통합하는 수준이 될 것으로 예견된다. 이 방법들은 세계 최대의 자산운용사인 블랙록(Black rock)이 선호하는 방식이다.

그러면 ESG 평가 및 인증기관은 어떤 고충을 가지고 있을까? 국내∙외적으로 영업을 하고 있는 수많은 전문 ESG 평가사, 신용평가사, 회계법인들이 있다. 그들은 본인들의 평가 및 인증 프로세스에 오류가 없는지, 오류가 있다면 나중에 소송이나 손해배상을 당할 위험은 없는지를 항상 생각하고 있다. 또한 평가결과와 내부 평가프로세스에 대한 공개요구에는 어떻게 대응하여야 하는지 전전긍긍하기도 한다.

국내 기업들은 내부적으로 ESG 경영 체계를 구축하고 임직원 교육을 실시하며, 주요 활동들에 대해서 적극적으로 홍보를 하고 있다. 그들은 E(환경), S(사회적 책임), G(지배구조개선) 중 어느 지표에 중점을 두어야 하는지에 대한 질문을 많이 하고 ESG 평가 등급에 관심이 많다. 대기업은 시스템적으로 어느 정도 준비를 잘 하고 있는 것 같아 보이고, 중견기업 및 중소기업은 준비에 대한 어려움을 토로한다. 업종별로도 어떻게 준비를 하여야 하는지 자문을 구하기도 한다.

국내 기업 ESG 경영의 보다 더 공고한 정착을 위해 몇 가지 제안을 해 본다.

먼저, 기업은 회사의 목적(Purpose)에 대해 다시 정립해 보아야 한다. 회사가 이해관계자 중심주의로 나아가기 위해서는 회사의 목적에 관한 문제를 궁극적으로 다루어야 한다.

최근 영∙미권에서 회사의 목적에 대한 논의가 활발하다. 회사의 목적은 이사회가 ESG 문제에 대한 관심을 높이고 장기적인 성장을 위해 회사를 관리해야 하는 기본방향성이다. 목적이 진정성 있는 진북(Truth North, North Star)(참고2)을 향해야 한다. 우리가 항상 Best Practice로 본받고자 하는 파타고니아 창업자 이본 쉬나드(Yvon Chouinard)는 “우리는 왜 일하는가(What We do for a living)?”(참고3)로 경영에 대한 본인의 생각을 시작한다.

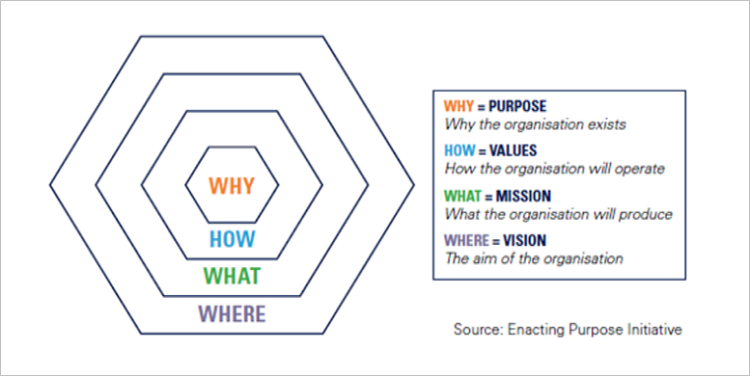

이해관계자 중심주의를 반영한 ESG 경영으로 회사를 운영하기 위한 목적을 구체적으로 설정하고 목적, 가치(Value), 사명(Mission)과 비전(Vision)의 관계를 제대로 정립하여야 한다.(참고4) 이 네 가지 개념 모두가 조직내에서 중심적인 역할을 하여야 하고, 이사회는 각각에 대해 명확하게 문서화하고 대외적으로 공표하여야 한다. 이 목적은 조직의 임직원과 소통되고 공감대를 형성하여야 한다.

㈜ 풀무원이 정관 전문 변경을 통해 사회적 책임을 정의한 점은 칭찬할 만하다. 아울러 주주중심주의로만 되어 있는 국내 법률을 개정하려는 작업이 입법계에서도 진행되면 좋겠다.

(중략...)

- SV Hub '자본주의를 변모시키는 암행어사! ESG 경영의 방향성' 칼럼 전문 보기 -