글 : 굿피플 상임이사 강대성

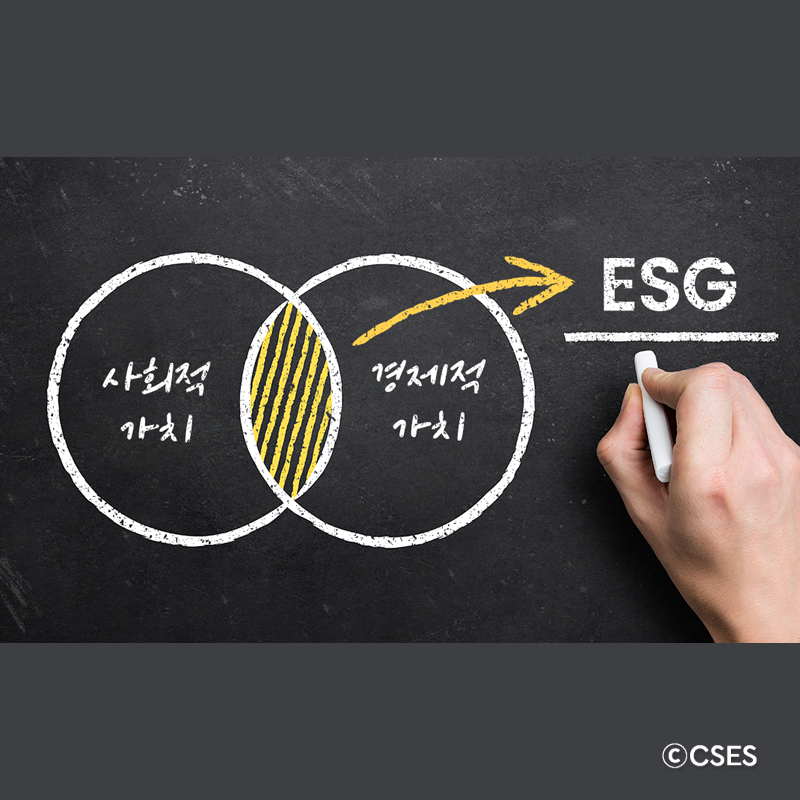

사회적 가치와 경제적 가치를 동시에 추구하는 일이 바로 ESG경영의 실행

최근 ESG에 대한 이야기를 신문이나 방송에서 자주 접하게 된다. ESG는 새로운 문제 제기가 아니다.

2006년 공식 선언한 유엔책임투자원칙(UNPRI)에서도 명확히 적시했었다. 15년이 지난 지금 코로나19로 실제 위기감을 느끼면서 급부상한 느낌이다.

세상은 급변하고 있는데 그동안 어떻게 변화되어 왔는지를 알려면 당시의 베스트셀러를 살펴보면 된다.

필자가 SK그룹에 입사한 1982년에는 기업의 존재 목적은 수익 극대화로 요약되었다. 당시 하버드대 마이클 포터 교수는 경쟁전략을 설파하고 다녔으며, ‘In Search Of Excellence’가 추천도서였던 것으로 기억한다. 고(故) 최종현 회장께서도 기업의 존재의 목적은 수익 극대화라고 강조한 시절이다. 2000년대 들어오면서 기업들이 사회공헌을 강조하게 되면서 CSR에 대한 논의가 본격화 됐다. 당시에는 ‘CSR MANAGEMENT 21C’라는 도서가 필독서였다. 이때 SK그룹에는 최태원 회장이 등장했고, “기업의 존재의 목적은 기업을 둘러싼 이해관계자의 행복 극대화”라고 강조하게 된다. 2010년대부터는 CSR을 넘어서 CSV를 강조하게 되고 마이클 포터 교수도 공유가치 창출 전도사로 변모한다. 그때 자주 보던 도서는 ‘Good To Great’이다.

요즘 많은 기업이나 언론들이 ESG를 외치고 있다.

ESG 역사를 보면 2003년 유엔환경계획 금융이니셔티브에서 처음 사용한 이후 2018년 3월 보아오포럼 조찬 세션에서 자본시장(Capital Market)의 변화와 관련 “자본시장은 환경, 사회, 거버넌스 우수기업에 대하여 프리미엄을 부여한다”라고 언급한 바 있으며, 2019년 8월 Business Round Table 2019에서는 ‘기업의 목적은 주주이익 극대화가 아닌 모든 이해관계자의 가치창출에 있다’라고 재정의 한 바 있다.

이러한 트렌드에 맞추어 많은 기업들이 ESG경영을 외치고 있고 행동강령도 만든다. 하지만 ESG를 캠페인 형태로 만든다고 성공할 수는 없다. 심각한 양극화문제의 해소와 건강한 사회 조성을 위해 불고 있는 광풍이 자칫 상처뿐인 영광으로 전락할 가능성도 우려된다.

학계에서는 벌써부터 ESG경영에 대한 선언과 실천의 괴리 현상을 'Washing(세탁, 의도적 왜곡)'으로 표현하며 우려를 표하고 있다.

기업이나 제품의 친환경성을 과장해 전달하는 ‘Green Washing’, 인권 리스크가 상당함에도 대외적으로는 인권경영 선언하는 ‘Blue Washing’, 기업의 환경적 성과를 고의로 노출하지 않음으로써 시장의 관심과 논란으로부터 벗어나려는 ‘Brown Washing’ 등이 대표적이다.

(중략...)

앞으로 영리기업이나 사회적경제 조직들이 ESG 경영을 제대로 실천하지 않으면 소비자들과 투자자들에게 외면당할 것이다. 일시적으로 소비자를 속이기는 쉽지 않은 세상이 되었다. 사회로부터 존경받으면서 지속 가능하게 성장하기 위해서는 기업이 만들고 있는 플러스적인 사회적 가치와 마이너스적인 사회적 가치를 합하여 보면 플러스가 나와야 지속가능할 것이다. 이를 위해서는 무늬만 ESG경영이 아닌 진정성을 가지고 산재한 사회문제를 직접 해결하려는 노력을 해야 하고 Top에서 Bottom까지 한마음 한뜻으로 실행력을 갖추어야 한다고 생각한다.

ESG경영이 사회적 공감대를 불러일으키고 보다 나은 건강한 사회를 만들어가는 디딤돌이 되기를 희망해보며 설득력있고 성공적인 다양한 모델들이 등장하길 기대한다.