글. 사회적가치연구원 원장 나석권

앞서 ‘The Great RESET - 이해관계자 자본주의와 ESG 1부'에서는 ESG 시대를 관통하는 시대정신이 무엇인가를 몇 가지 대표적인 에피소드로 고찰해 보았다. 그리고, 그 면면에 흐르는 새로운 자본주의에 대한 시각으로서 “이해관계자 자본주의”를 살펴보았다.

이어지는 2부에서는, 달라진 시대정신에 부합하는 우리의 행동 원칙으로 5가지 리셋(RESET) 시각을 제안해 보고자 한다.

[The Great RESET : 이해관계자 자본주의와 우리의 행동 원칙]

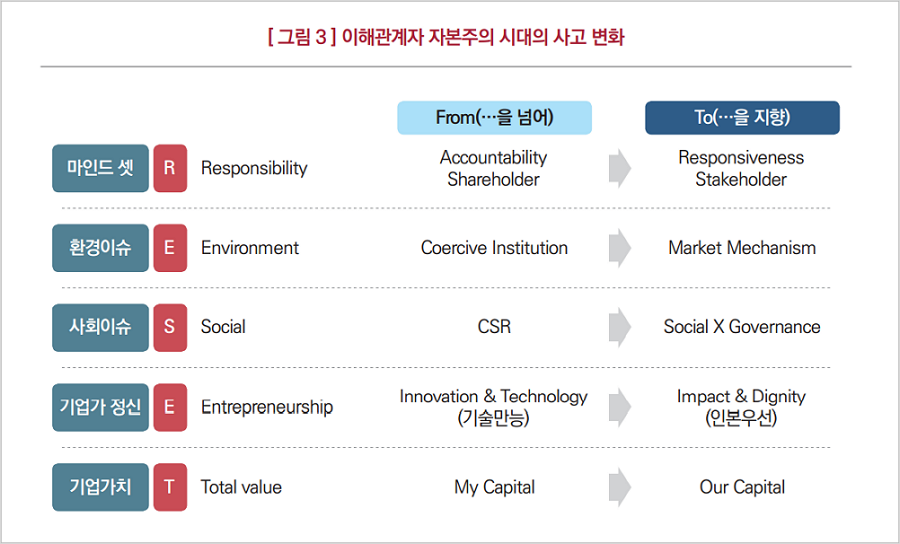

3P로 대별되는 이해관계자 자본주의 시대에 더이상 경제적 성과만을 추구하는 소아적 견해로는 기업의 지속가능성을 담보하는 것이 불가능 해졌다. 기업은 거대한 쓰나미처럼 몰려온 이해관계자 모형을 어떤 식으로 수용 발전시켜야 할까? 이제 우리는 좋은 기업을 넘어 위대한 기업이 되고자 하는 그 첫걸음으로 “리셋(RESET)”의 5가지 키워드를 제시해 보고자 한다.

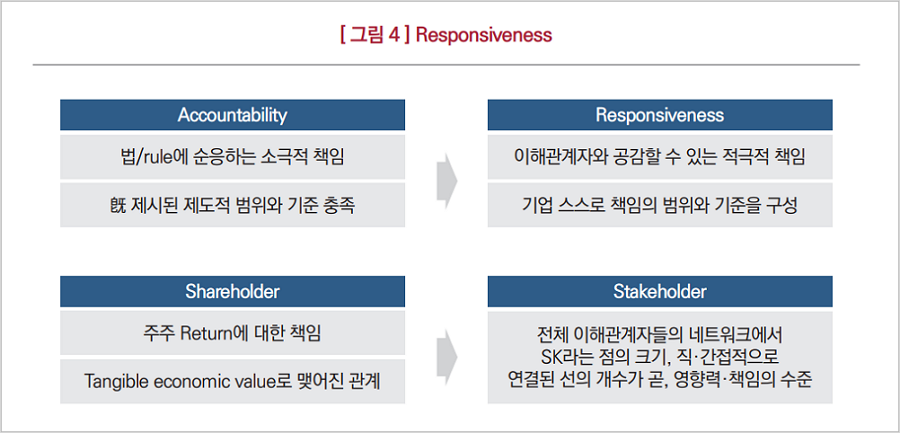

1. (마인드셋의 변화) Responsibility 개념변화

기업의 책무로서 기존에 제시된 법/제도적인 기준을 준수하는 의미의 소극적 책임인 Accountability는 현 시점에서는 당연한 충분조건이다. 이해관계자 자본주의 시대에서는 이를 넘어, 기업 스스로 이해관계자의 범위를 다양하게 하고, 윤리적으로 공감/반응하는 적극적 책임인 Responsiveness를 지향해야 할 것이다. 이는 기업의 책임을 바라보는 마인드셋으로서 위대한 리셋의 첫걸음이 되어야 한다. 종전에는 주주의 이익에 대한 책임이 중심이며, 주주와의 관계는 가시적인 경제적 가치로 맺어진 경제적 관계였다면, 이제는 기업을 둘러싼 여러 이해관계자들 간의 네트워크내에서 직간접적으로 연결된 다수 관계자와의 영향력, 책임의 수준을 파악해야 할 것이다.

이러한 마인드셋의 변화는 클라우스 슈왑 박사가 주창한 이해관계자 자본주의의 실행툴인 SCM (Stakeholder Capitalism Metrics) 지표에서도 확인해 볼 수 있다. SCM지표는 21개 핵심지표, 34개 확장지표로 구성되어 있고, 2021년 1월 현재 BOA, HSBC, UBS, 엑센추어, 맥킨지, 보스톤컨설팅, BP, 델, IBM 등 61개 기업이 참여선언을 한 지표이기도 하다. 클라우스 슈왑 박사는 2020년이 이해관계자 자본주의의 선언을 한 해 였다면, 2021년은 이해관계자 자본주의로의 전환을 위한 장기실행계획을 수립해야 하는 한해로 규정하면서, 그 중요한 근간으로 SCM지표를 발표한 것이다. 우리가 품어야 할 적극적 개념의 Responsiveness는 바로 이러한 SCM 지표와 맥이 닿아 있다.

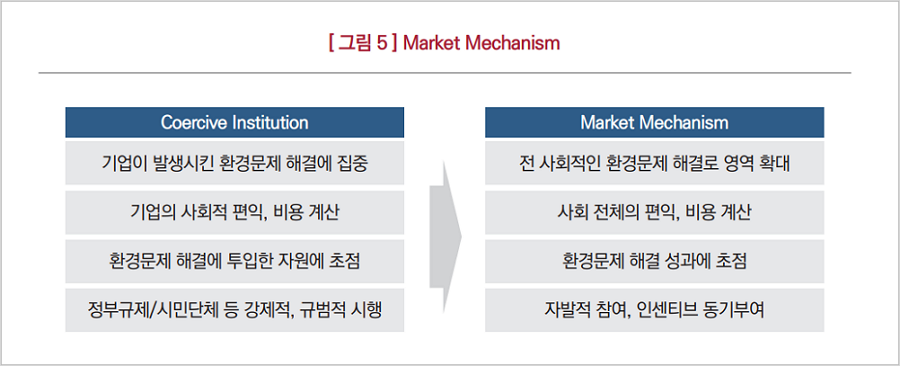

2. (환경이슈의 부각) Environment

이미 전세계적으로 환경문제 해결은 초미의 국제적 관심사가 되었다. 그리고 환경문제 해결을 위해 화폐화, 자발적 노력 그리고 환경성과 중심의 제도 설계와 실험이 각국별로 다각적으로 진행되고 있다. 이중 가장 큰 특징은 기존의 “규제적인 제도화(Coercive Institution)”적 환경해법에서 이제는 “시장 메커니즘(Market Mechanism)”을 주류로 한 환경해법으로 변모하고 있다는 점이다. 즉, 기존에는 기업이 “발생”시킨 환경문제의 해결에 집중하면서, “기업 관점”의 사회적 편익과 비용에 초점을 두고, 환경문제 해결에 얼마의 자원을 “투입”하느냐에 초점을 두었다. 하지만, 향후의 환경이슈는 “전 사회적인 환경문제”로 그 영역이 확대되고, 기업을 넘어선 “사회전체”의 편익과 비용을 계산하면서, 투입자원 보다는 환경문제 해결 “성과”에 초점을 두는 식으로 변화되어야 한다. 이러다 보니, 정책 주안점은 자연스럽게 기업의 자발적인 참여, 그리고 이를 동기 유발하게 만드는 인센티브 시스템으로 이동해야 할 것이다.

이런 시각변화를 단적으로 보여주는 것이 최근에 불고 있는 “자발적 탄소시장 확대를 위한 태스크포스 (TSVCM : Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets)”라 하겠다. 동 태스크포스는 UN기후변화특사인 마크 카니 (Mark Carney)의 주도하에 50여개 기업, 140여개 전문가 그룹이 2020년 가을에 창설한 국제적인 이니셔티브로, 넷제로 목표달성을 위해 탄소 상쇄분(offsets)을 금융상품으로 거래하는 새로운 탄소시장을 만들어 가기 위한 글로벌 플랫폼이다.

이미 6개 주제와 20가지 권고사항이 담긴 청사진을 발표했는데, 이중 6개 주제의 면면을 보면, 환경문제 해결 ”성과”에 초점을 둔 “시장메커니즘” 중심의 키워드임을 실감할 수 있다. (1) 탄소크레딧의 품질 보증을 위한 핵심탄소 원칙 및 택소노미, (2) 높은 유동성 확보를 위한 핵심탄소 레퍼런스 계약 (Reference Contract), (3) 탄소상쇄분 거래를 위한 인프라 조성, (4) 탄소상쇄분 합법성에 관한 시장참여자의 동의, (5) 시장효율성/투명성 강화 절차로서의 마켓 통합 어슈어런스, (6) 산업계 전반의 수요 등이 바로 그 6대 주제이다.

한편, TSVCM은 2021년 11월 영국에서 개최될 환경정상회의인 COP26 회의를 계기로, 1년내에 파일럿으로 자발적 탄소시장을 시범 가동할 야심찬 계획을 발표한바 있다. 이들의 노력으로, 최소한 탄소시장에서 “시장메커니즘”의 활용을 위한 노력이 한층 가속화될 전망이다.

3. (사회이슈의 부각) Social

어느새 기업의 사회적 책임 (CSR)을 넘어 사회(S) 이슈를 어떻게 기업의 생산/제조 활동에 내재화 할 것인가에 대한 고민과 실험으로 발전되고 있는 양상이다. 어찌보면, ESG 시대에서는 CSR 차원의 취약계층 자선 및 기부는 그야말로 최소한의 기본이 된 듯하다. 2021년 1월에 온라인으로 개최된 다보스 어젠더위크에서도 사회(S)이슈는 다각도로 논의가 되었는데, 특히 페이팔(Paypal)의 CEO인 댄 슐먼(Dan Schulman)은 “직원 형평성 문제가 최우선 순위”라는 발언을 한 바 있다. 실제로 페이팔은 직원들이 금융 보장과 건강 증진을 위해 얼마나 돈을 벌어야 하는지에 대한 분석을 시도하였다. 이때 핵심개념으로 소득에서 세금과 필수 생활비를 내고 남은 “순처분가능소득(NDI, Net Disposable Income)”을 계산해 본 결과, 직원 절반 가량의 NDI는 4~6% 였다고 한다. 이에 페이팔은 건강 관리비용을 절감하고, 급여를 인상하는 등 여러 변화를 도입하여 NDI를 4%에서 16%까지 올렸고 2021년말까지 20% 달성을 목표로 한다고 한다. “직원의 재무적 복지, 인종적 형평성 달성 등은 CEO들의 우선 의무사항이다”는 것이 댄 슐먼의 발표 요지였다.

다른 예로, 미국에서 벌어진 “정의로운 예금(Justice Deposit)”, “정의로운 자본(Justice Capital)”운동을 소개해 본다. 이는 취약계층이나 후진 지역의 발전에 사용할 목적으로 현금자산의 일부를 예치/투자하는 일종의 약속 및 실천운동이라 하겠다. 이 운동의 결과, 약 8억달러 규모의 돈이 “정의로운 예금”으로 예치되었는데, 이는 흑인 소유/운영 은행의 총 자산액의 20%에 해당하는 큰 규모라고 한다.

대표적으로 넷플릭스가 흑인 소유은행에 현금 자산의 2%인 1억달러를 예치했고, 기타 트위터와 페이팔은 지역개발금융기관(CDFIs : Community Development Financial Institutions)에 저소득 계층의 지원활동에 사용할 목적으로 각각 1억달러, 5억달러를 예치했다고 한다. 최근 인종문제로 대두되었던 BLM (Black Lives Matter 흑인생명도 중요하다)운동에 힘입은 바 있으며, 결과적으로 흑인소유은행과 지역개발금융기관의 기업 영업에도 일조하였다. 이는 직접적으로 취약계층과 취약지역민들에게 혜택으로 연결되었다. 정의로운 예금 운동은 상대적으로 손쉽고 안전하게 사회적 변화를 이끌어 낼 수 있는 방법으로 호평을 받고 있다고 한다.

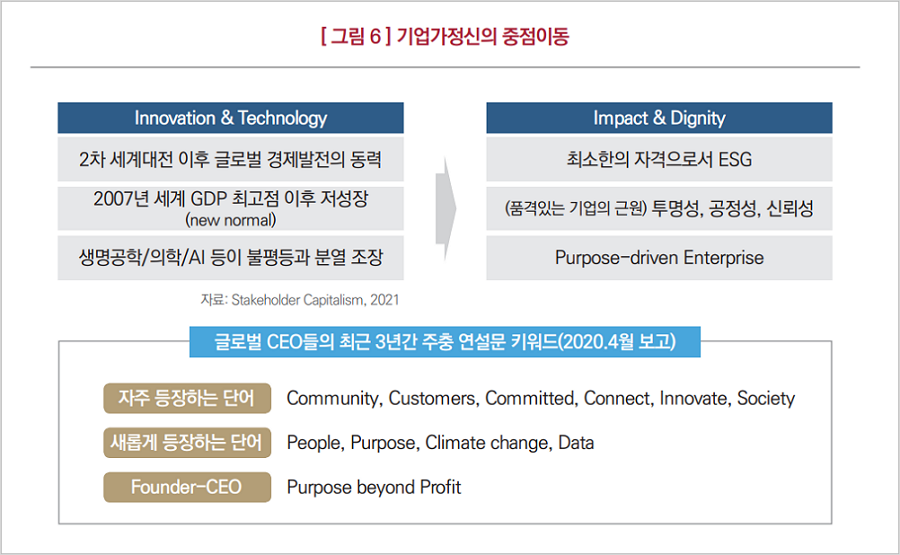

4. (기업가 정신) Entrepreneurship

지금까지 글로벌 경제발전의 동력은 기업의 혁신적 아이디어와 기술이었다고 해도 과언이 아니었다. 직전까지 세상을 흔들었던 4차 산업혁명도 그런 논의 중 하나였다. 하지만 최근에는 목적중시 기업 (Purpose-driven Enterprise)에 대한 관심이 놀라울 정도로 커지고 있다. 키워드로 요약하면, Innovation & Technology에서 Impact & Dignity 로 변화한 것이다. 현 시점에서는 기업가정신의 최소한 자격으로 ESG가 전제요건이 되었으며, 품격 있는 기업은 투명성, 공정성, 그리고 신뢰성과 같은 무형의 가치로 무장한 목적중시 기업(Purpose-driven Enterprise)으로 변모하고 있다. 실제로 이런 변화는 사회적가치연구원이 2020년 4월에 분석한 글로벌 CEO 들의 최근 3년간 주총 연설문의 키워드만 보아도 쉽게 파악할 수 있다. 첫째, 자주 등장하는 단어로는 Community, Customers, Committed, Connect, Innovate, Society이며, 둘째, 새롭게 등장하는 단어는 People, Purpose, Climate Change, Data 등이고, 특히 회사 설립자가 현재 CEO를 겸임하고 있는 회사의 경우에는 Purpose beyond Profit 이라는 문구가 가장 임팩트 있게 파악되었다.

다보스 포럼의 슈왑 박사의 저서에서도 기업의 사회적 역할에 대한 언급이 나오는데, 슈왑 박사는 “Social Preference를 건강한 삶으로 바꾸는 기업이 필요하다”라고 주장한다. 현재 문제가 되고 있는 환경오염은 시장 실패, 기업과 정부의 리더십 부족에서 기인한 것이 아니라, 인간의 생존 본능을 넘어 번창하려는 내재된 욕망으로부터 기인한다고 본다. 그리고, 현존하는 글로벌 사회문제를 바꿀 4가지 메가트렌드로 (i)도시화 (ii)인구구조 변화 (iii)기술 그리고 (iv) 우리(us)를 제시하고 있다.

이중 제일 마지막인 “우리”의 역할이 중요한데, 특히 우리의 사회적 선호(Social Preference)를 바꾸어야만 더 나은 사회가 되며, 사회적 선호의 방향은 “편한 삶”이 아니라 “건강한 삶”이어야 한다는 것이다. ESG 시대의 “새로운 기업가 정신” 은 우리의 사회적 선호를 건강한 삶으로 바꾸는 기업인의 정신이어야 할 것이다.

5. (토탈 밸류) Total Value

앞서 언급한 4가지 명제의 결과, 우리가 보는 기업의 가치는 더 이상 개별 경제행위자의 경제적 가치의 집합체인 “My Capital”로만 국한되어서는 곤란하겠다. 사회 전체의 경제적 가치와 사회적 가치의 합인 “Our Capital”로 균형 있게 이해되어야 할 것이다. 이것이야 말로 주주자본주의의 좁은 가치를 넘어 이해관계자 자본주의의 넓은 가치개념이라 하겠다. 이를 위해서는 경제학에서 보던 좁은 개념의 자본, 가치를 재정의하는 노력이 전제되어야 하는데, 2021년 1월 다보스 어젠더 위크에서 슈왑 박사가 한 발언과 일맥상통한다.

“빈곤등 다양한 이슈들은 우리가 충분한 부를 창출한다면 해결될 수 있다. 우리에게 부의 창출이 필요하지만, 여기서의 부는 단지 금융자본만이 아닌, 인적 자본, 사회적 자본, 자연자본을 포괄해야 한다. 자본에 대해 훨씬 더 큰 정의를 받아들이고, 이를 공유하는 새로운 방법을 만들어야 한다. 그리고, 우리는 자본을 더 큰 개념으로 재정의해야 한다. (We need to embrace a much larger definition of capital.)”

지금까지 2021년의 시대 정신으로 대별되는 ESG(Environmental, Social, Governance)와 이해관계자 자본주의, 달라진 시대정신에 부합하기 위한 행동 원칙으로 리셋(RESET)의 5가지 키워드를 만나 보았다. 사람들 마다 또는 조직별로 이견의 차이는 있겠으나, 명약관화한 것은 지금까지의 자본주의는 분명히 달라져야 한다는 것에는 이론의 여지가 없을 것이다.

이러한 변화를 이해하기도 힘들지만, 하나의 문화로 정착시켜 가는 것은 더더구나 힘든 일일 것이다. 우리 모두가 큰 변화라고 하는 폭풍우 속에 있지만, 제각각 다른 배에서 폭풍우를 만나고 있기 때문에 그 대응의 강도도 틀릴 것이다. 치열한 경쟁사회에서 우리가 지향해야 할 바는, “말”로 “행동을 변명”하는 루저(loser)의 자세가 아니라, “행동”으로 “말을 입증”하는 위너(winner)의 자세임이 분명할 것이다. 급변하는 와중에 새롭게 다가온 이해관계자 자본주의를 우리 조직내 문화에서 하나하나 행동으로 입증해 가는 노력이 조직의 지속가능성을 배가 시킬 것으로 믿는다.

출처:한국공인회계사회-CPA BSI Vol.10 (The Great RESET-이해관계자 자본주의와 ESG) 中

https://www.kicpa.or.kr/portal/default/kicpa/gnb/kr_pc/menu02/menu08/menu04.page