글. 사회적가치연구원 연구팀장 정명은

나는 연구원의 연구팀 소속이다. 연구원에 "연구팀"이라니! "○○연구팀"도 아니고. 처음 만난 분들, 심지어 신규 입사자로부터도 종종 ‘연구원의 연구팀이면 무슨 연구를 하세요?’라는 질문도 받는다. 처음부터 “연구팀”이었던 것은 아니다. 그 처음은 연구원이 설립된 2018년인데, 그때는 팀 구분 자체가 없었다.

그 처음이었던 시절의 이야기를 꺼내 보고자 한다. 연구원 공식 설립은 2018년 4월이었는데, 1월부터 일했던 독수리 5남매가 있었다. 아무것도 모르던 때에 한 달간 해야 할 일이라며 5명에게 93개의 업무가 던져졌다. 대부분의 조직에서는 당연한 인수인계, OJT는 호사였고, 바로 실무에 투입되었다. 불만보다는 “내가 언제 이런 신생 조직을 경험하겠는가?” 싶어서 신나게 일했다. 그렇게 우리는 말로만 듣던 “애자일(agile)”한 조직이 되었다. 팀도 없고, 직급도 없었다. 하면 안 되는 일, 안 해도 되는 일도 없었다. 꿈과 장기적인 비전은 있었지만, 구체적인 실행계획이나 전략은 없었다. 아니, 더 정확하게는 현장과 부딪히면서 민첩하게 만들어 갔다. 기차에서, 택시에서, 출근길에, 퇴근길에. 신나게 연구하고 일할 수 있었던 것은, 어떤 주제를 구상하든, 어떤 사람을 만나든 “그건 우리 연구원과 맞지 않아. 우리 연구원의 일이 아니야.”라는 피드백이 없었기 때문이었다. “어, 하세요. 해 보세요.”만 있었다.

하룻강아지 범 무서운 줄 모른다고 하는데 내가 그 하룻강아지였다. SK그룹이 SK 멤버사의 사회성과를 화폐적으로 측정하고 있었는데, 공공기관 경영평가에서도 사회적 가치가 반영된다고 하니, 이를 확산해 보면 어떨까 싶었다. 93개 업무에 있지도 않았다. 공공기관 경영평가를 담당하는 기재부가 아니라 이런저런 공공기관에 전화해 봤다. 전화의 내용은, “갑자기 새로운 일 하려니 힘들지요? 근데 우리가 좀 미리 해 봤어요. 저희도 부족한데 그래도 같이 해 보실래요? 제가 그 동네로 놀러 갈게요.”였다. 유난히 추웠던 그 겨울에, 공공기관이 있는 진주, 김천, 대전, 나주 등을 돌아다니면서 워킹맘에게 하이힐은 필요 없었고 노트북 넣는 백팩과 내복이 최고였다. 그렇게 가을에 이르러서는 7개의 공공기관과 사회적 가치 측정 업무 협약을 하였고, 연말에는 17개의 공공기관과 24명의 교수진이 모여 ‘측정’이라는 것으로 사회적 가치를 학습해 보자는 자리가 만들어졌다.

생전 처음으로 목소리가 안 나오는 경험도 했다. 기재부 주관으로 100여 개의 공공기관이 모인 지방에 가서 발표를 해야 하는데 목소리가 안 나와서 링거를 맞다가 주사 뽑고 기차를 탔다. 팔목은 시퍼렇게 멍들고, 목소리는 마이크를 써도 잘 안 들리는 수준이었다. 그때 만났던 공공기관 분들이 “대체 그 연구원은 사람을 왜 이렇게 혹사시키냐”고도 했다(사실 아무도 시킨 사람 없었다). 덕분에 사수는 나쁜 사람이 되었지만, 그때부터 지금까지 종종 소식 전해주시는 공공기관 실장님, 부장님들이 반갑다.

또 지자체에게 우리 연구원의 대표 사업인 SPC(사회성과인센티브)를 사용해 보지 않겠냐고 제안했고, 서울시, 파주시에서 SPC 방식을 활용하게 되었다. 이 모든 성과는 그간 SK그룹과 선배들이 “측정과 인센티브”라는 제도를 선도적으로, 사회적 기업 생태계에 대한 진심을 담아 잘 추진해 온 덕분이다. 빈말이 아니다. 어떤 국책연구원의 토론회에서 이런 이야기를 했더니 SK 용비어천가 할 거면 집에 가라더라. 사실 SK가 잘못한 것도 많이 말했는데 말이다. 상관없다. 그저 내가 한 일은 전화하고 KTX를 많이 타고 수다 떨고 맥주를 많이 마신 것뿐이다. 그렇기는 하나 내가 이 연구원에서 30년을 있고 싶으니, 지금까지의 3년에 의미를 부여해 봤다. 영리기업이 설립한 비영리재단에서 원래 전공인 행정학의 지식과 경험으로 공공기관과 협업하는 “도전”을 한 것이었다.

그간 나를 가장 많이 반성하게 만든 사업이자 연구는 SPC(사회성과인센티브) 였다. 나름의 긍정적인 성과도 있지만, 잘 못해서라기 보다는, 밖에서 SPC에 대해서 안다고 방귀 좀 뀌고 SPC를 비판하던 시절이 너무 부끄러웠다. SPC는 사회적 기업 계량 데이터를 분석한다고 해서 그 효과성을 검증할 수 있는 것도 아니고, 인센티브 scheme을 정교하게 설계한다고 해서 되는 것이 아니었다. 말 그대로 현장이었다. 사회적 기업, 소셜벤처 사업장 현장을 직접 방문한 경우는 50여 개 정도 밖에 안 되어서 자신 있게 말하기 부끄럽지만, 현장을 조금이라도 알고 나면 쉽게 펜대를 놀리고 통계분석으로 나온 숫자로 단정적으로 결론 짓기가 어렵다.

2019년 들어 연구원 조직구조가 개편되면서 SPC팀과 연구팀이 분리되었고 나는 연구팀에서 그런 갈증을 해소하고 싶어졌다. 무엇을 연구할지 고민해 본 적은 없다. 지금도 넘쳐난다. 그런데, 어떻게 연구할지는 고민되었다. 우린 작은 조직이다. 원래부터 사회적 가치를 연구하던 사람들도 아니다. 나는 행정학, 제도주의 조직론이라는 이론으로 논문만 쓰던 사람이었다. 그래서 우리는 외부 우수 연구자, 젊은 후속세대들의 신선한 아이디어와 전문성을 지원하고, 그들에게 우리의 관심사를 털어놓고, 그 사람들을 한자리에 모으고, 시너지를 일으키는 플랫폼이 되어야겠다 싶었다.

첫째, SPC 데이터 베이스를 연구자들에게 공개하게 되었다. 누구든 언제나 무료로 다운로드할 수 있게 하였다. 아직은 많지 않지만 연구자들의 분석으로 SPC의 효과성에 대한 다양한 진단 결과가 나올 것이다. 또 우리 자체적으로도 SPC 효과성을 꾸준히 분석해야 하는데 나의 부족으로 그러지 못했다. 그래서 지금 우리 팀은 SPC 기업의 모든 변수를 담는 SPC 기업체 패널 구축과 SPC 효과성 분석을 추진하고 있다.

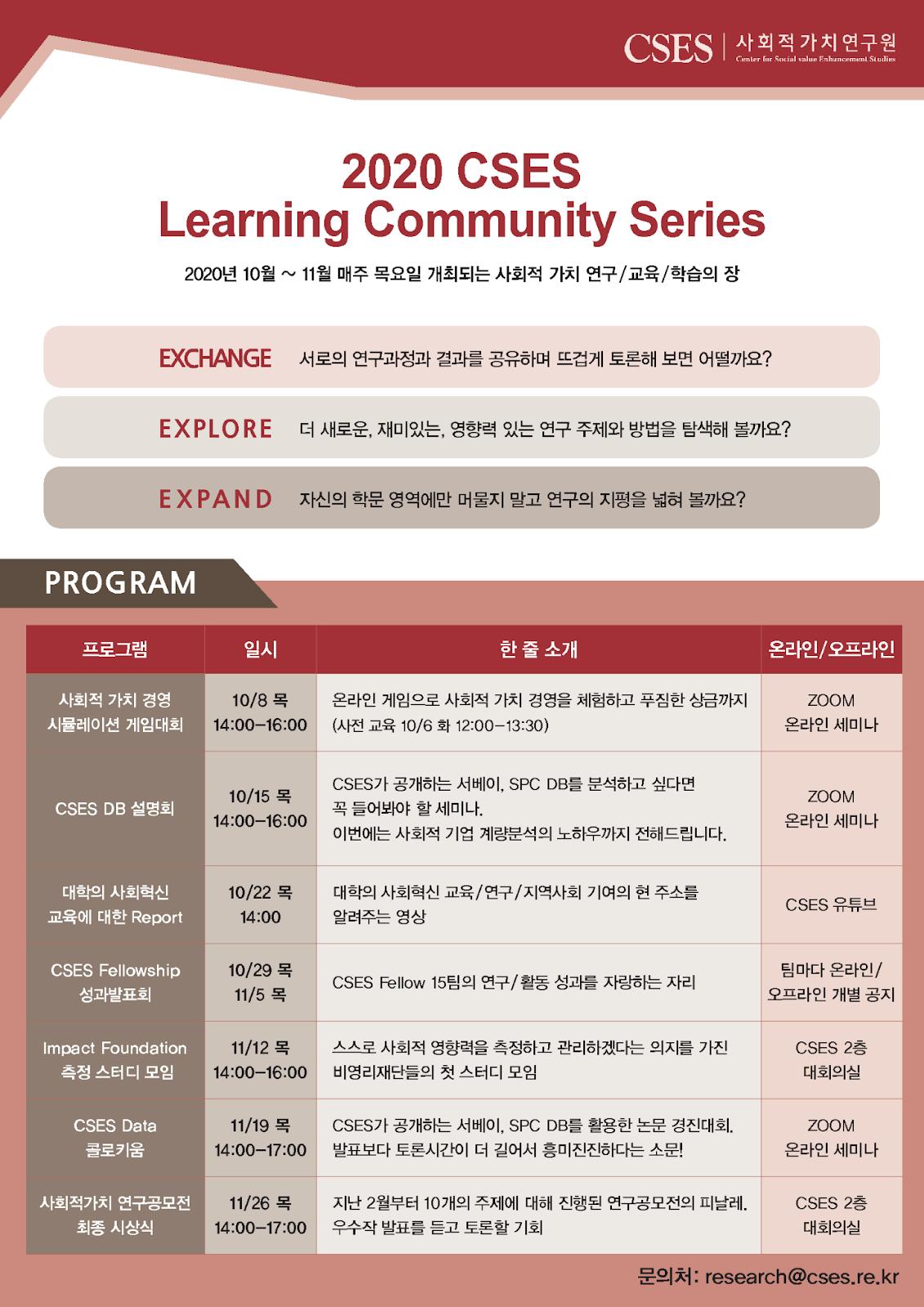

둘째, CSES Learning Community Series를 만들었다. 사회적 가치와 관련한 연구자, 활동가들이 서로 모여 자신의 연구를 내어놓고, 다른 사람의 연구를 듣고, 다양한 프로그램을 모아서 ‘따로 또 같이’ 연구하자는 취지이다. 심지어, 서로의 논문을 바꿔서 발표했다. 그리고 토론했다. 상상을 해 보시라. 내 논문을 남이 발표한다? 내가 남의 논문을 발표한다? 내가 내 논문을 발표할 때와는 차원이 다른 고민과 리뷰를 하게 된다. 사회적 가치라는 연구 주제 자체가 경계가 없고, 내용적으로 융합 학문인데, 우리는 이렇게 연구하는 방법에서도 새로운 방식을 추구했다. 이것이 우리가 학계에 전하고 싶은 ‘연구문화’이다.

CSES 연구공모전, Fellowship, Impact Foundation 측정 스터디 모임에 대해서 들어보았는가? 다른 연구원들 혹은 기존에 학계에서 추진하던 방식과 상당히 다르다. 지면이 부족해도 우리 팀이 꼭 자랑하고 싶은 얘기가 두 가지 있다. 하나는, “와, CSES 방식 재밌다. 기존의 학계 관행을 깨는 혁신이다.”라는 이야기를 종종 듣는다는 것이고, 다른 하나는, 우리와 한 번 인연을 맺은 교수님이나 학생들이 동료 교수님이나 학생들에게 “CSES 연구팀에 연락해 봐.”라고 소개하는 경우가 꽤 많다는 것이다.

셋째, 흔히 연구원이라면 기대하게 되는 연구보고서, 학술논문, 연구총서를 아직은 많이 발간하지 않고 있다. 대신, CSES의 유튜브를 보셔라. 나를 포함한 우리 팀원들은 모두 학계에서만 트레이닝 받고, 학계에서 인정받는 학술논문 형식으로 성과를 내던 사람들이다. 지난 3년간 팀원은 바뀌었으나, 모든 팀원이 겪었던 고민은 “나는, 우리는 언제 논문 쓰나”였다. 그런데 또 대부분의 팀원이 생각이 바뀌고 있다. “논문만 연구냐”로 말이다. CSES 유튜브의 C.A.R 시리즈를 보면 연구 결과를 강의 동영상과 모션그래픽 영상으로 올려 두었다. 교수님들과 연구하고 교수님들은 학술논문으로, 우리는 영상으로 연구 결과를 확산하는 것이다. 물론 연구원으로서 양질의 보고서, 학술논문, 연구총서도 간간히 출간하였고, 계획도 있다. 다만, 우리 스스로 연구의 output, outcome에 대한 정의와 유형을 다르게 내리기 시작했다는 점을 강조하고 싶다. 아직 사회적 가치에 관심 없는 많은 사람들이 쉽게 관련 연구를 접할 수 있게 하는 것도 우리의 미션이다.

앞서 말한 우리 팀의 연구사업들은 현재 우리가 생각하는 사회적 가치 연구의 방법, 내용, 과정, 산출, 성과를 보여주는 것들이다. 그럼 연구원 설립 만 3년이 된 시점에서 그동안 우리 팀은 우리 사회에 어떤 영향을 미쳤을까? 아직 숫자로 말하기는 힘든데, 이 숫자는 지금 연구하고 있으니 조금만 기다려 주시라. 실무진으로서 느끼는 정성적인 변화 세 가지는 자신 있게 말할 수 있다.

첫째, 2018년에는 “사회적 가치를 뭐라고 정의하세요?”라는 질문을 정말 많이 받았는데, 지금은 “CSES, 요즘은 어떤 재미있는 연구하세요?”라는 질문을 많이 받고 있다. 아주 중요한 변화이다. 외부환경이 CSES의 정체성과 역할에 대해 기대하는 바가 변화하였다는 것이다.

둘째, 예전에는 “사회적 가치 관련된 책을 무엇을 보면 좋을까요?”라는 질문을 받으면 CSES 연구총서를 전하였는데, 이제는 그런 질문 자체가 없다. 아마 우리 유튜브, 홈페이지에서 잘 제공되고 있기 때문이기도 한데, 한편으로는 우리 사회 자체가 “사회적 가치”를 아주 새로운 단어가 아닌 익숙한 단어로 받아들이고 있다는 증거일 수도 있겠다. 사회적 가치가 우리 사회를 움직이는 논리(Logic)이자 규범(Norm)이 되었다.

셋째, 우리 연구원의 연구공모전, Fellowship 등에 지원하는 교수님, 학생들의 전공이 다양해지고 있다. 기존에는 사회적 경제, 사회적 기업, CSR, 사회혁신 교육 분야의 교수님들이 다수였는데 지금은 그렇지 않다. 100% 우리 연구원의 영향력 때문은 아니겠지만, 자신의 주 전공과 전문성을 살려 사회적 가치 관련 연구로도 영역을 확장하는 분들이 많아졌다는 것이다. 이는 CSES가 다양한 actor들에게 적절히 유연한 script, template을 제공하고 있다는 의미라고 생각된다.

가수 비와 박진영이 아침마당 프로그램에서 신곡 무대를 보이는 클립 영상을 봤는데 댓글에 “고정관념과 경계를 허무는 시도이다”라는 글이 있었다. 우리 연구팀의 사회적 가치 연구 내용, 방식, 문화가 그랬으면 좋겠다. 아 참, 그런 의미에서 연구원의 “연구팀”이라는 명칭이 이상하게 느껴진다면, 더 좋은 이름을 제안해 주시길 부탁드린다. 애칭도 환영한다. 팀장으로서 사비로 시원한 맥주 한 잔 사드리겠다.